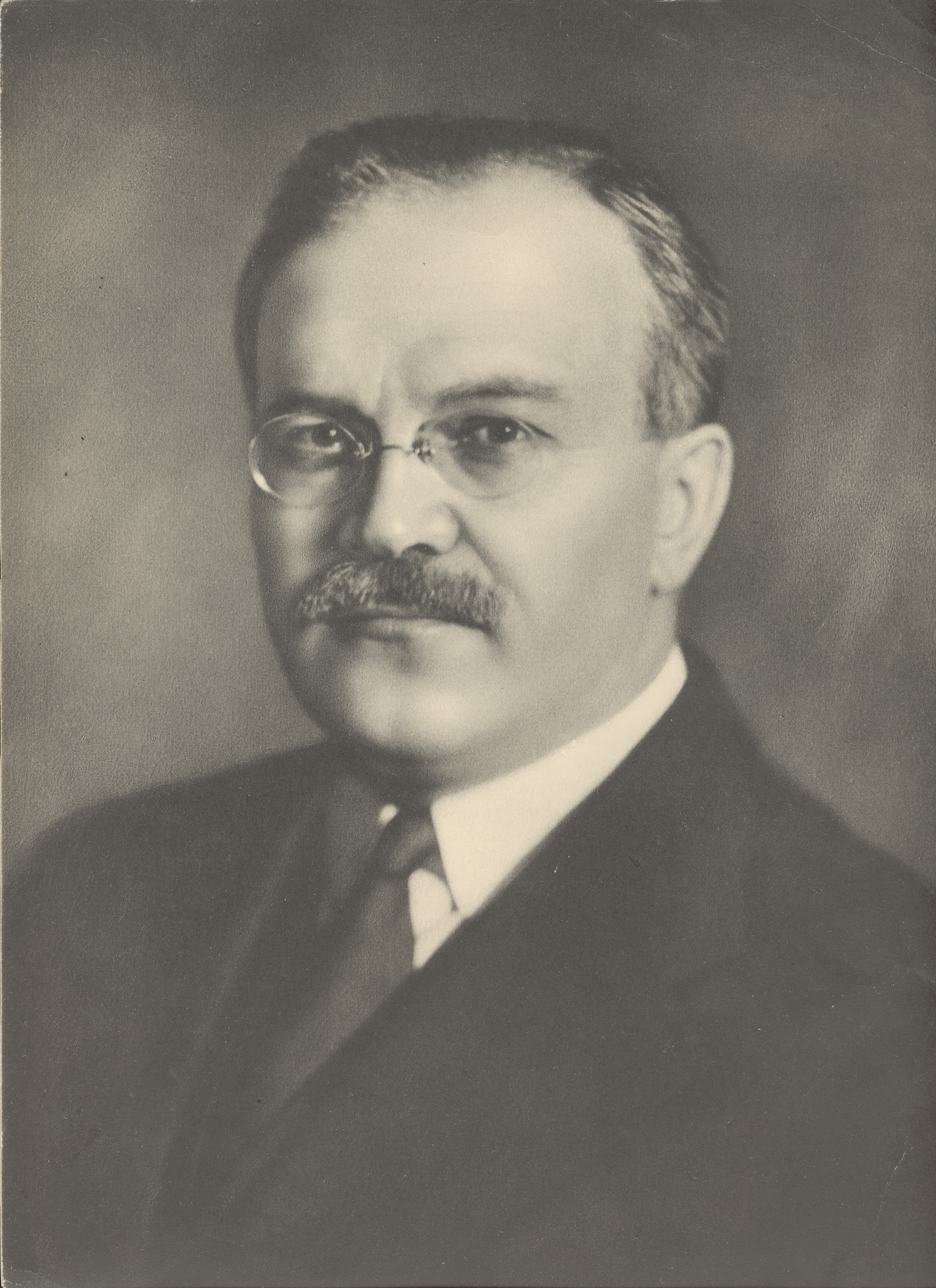

К 135-летию со дня рождения советского государственного деятеля и дипломата В.М.Молотова (09.03.1890-08.11.1986)

Вячеслав Михайлович Молотов (настоящая фамилия Скрябин) был неординарной и во многом противоречивой личностью, как и эпоха, в которой ему довелось жить и работать. При всей неоднозначности оценок деятельности В.М.Молотова во властных структурах СССР его вклад во внешнюю политику страны, в победоносное завершение войны был весьма значительным, и об этом важно вспомнить в год 80-летия Победы.

Он родился 9 марта 1890 г. в Вятской губернии в большой семье приказчика. Вместе со старшими братьями Вячеслав в 1902 г. выехал на учебу в Казань, где поступил в Первое Казанское реальное училище. В 16 лет вступил в РСДРП и стал активным участником революционных событий в России. После Октябрьской революции работал председателем Совета народного хозяйства Северного района, секретарем губисполкома в Нижнем Новгороде, затем в Донбассе. В 1920 году он стал секретарем ЦК компартии Украины, делегатом Х съезда РКП(б), на котором его избирают членом ЦК, кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК партии. С этого времени В.М.Молотов в течение более 35 лет беспрерывно находился в высшем эшелоне власти, определявшим внутреннюю и внешнюю политику советского государства.

В 1930 г. он возглавил Совнарком СССР, а 3 мая 1939 г. стал по совместительству народным комиссаром иностранных дел. Назначение это было для Молотова неожиданным. Считая себя политиком, к дипломатической деятельности не готовился, иностранными языками не владел, хотя впоследствии стремился изучать их в течение всей своей внешнеполитической деятельности. Он мог читать и понимать по-немецки и по-французски, а позже и по-английски.

Более тринадцати лет В.М.Молотов был руководителем советской дипломатии, причем в один из самых непростых для нее периодов – накануне, в ходе Второй мировой войны и в первые послевоенные годы. Глава НКИД придавал первостепенное значение обеспечению безопасности страны в условиях нараставшей агрессии фашистской Германии. Подписанный им советско-германский Договор о ненападении от 23 августа 1939 г., известный как «пакт Молотова-Риббентропа», и сегодня продолжает оставаться объектом пристального внимания и противоречивых комментариев научных и общественно-политических кругов как в России, так и за рубежом. Однако нельзя не признать, что этот документ сыграл в сложившейся в тот период обстановке важную роль, отсрочив на два года нападение Германии на СССР и существенно отодвинув на запад европейскую границу страны.

22 июня 1941 г. именно Вячеславу Михайловичу было поручено по радио известить советский народ о вероломном нападении гитлеровской Германии. Сказанные им тогда чеканные слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» – прочно вошли в сознание и лексикон многих поколений советских людей.

С именем В.М.Молотова непосредственно связаны создание антигитлеровской коалиции, переговоры об открытии Второго фронта в Европе, восстановление дипломатических отношений с правительствами европейских государств, оккупированных фашистской Германией, и многие другие вехи истории военного периода.

В.М.Молотов активно участвовал в подготовке и был участником международных конференций глав правительств союзных государств, прежде всего в Тегеране, Ялте и Потсдаме, где были заложены основы послевоенного мироустройства, в конференции в Сан-Франциско, в ходе которой создавался Устав ООН. Он возглавлял советские делегации на большинстве сессий Совета министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Китая, на Парижской мирной конференции 1946 г. Иначе говоря, имя В.М.Молотова неотделимо от решения тех исключительно сложных и ответственных задач, которые с первых же часов и дней войны и на всем ее протяжении приходилось решать отечественной дипломатии.

Вячеслав Михайлович уделял много внимания кадровому укреплению и профессиональному совершенствованию дипломатической службы нашей страны. В 1939 г. была образована Высшая дипломатическая школа, ныне Дипломатическая академия МИД России. В целях подготовки квалифицированных дипломатических кадров по его инициативе в 1943 г. был создан международный факультет при Московском университете, а в 1944 г. – самостоятельный Институт международных отношений, сегодня МГИМО МИД России.

После смерти И.В.Сталина в 1953 г. Вячеслав Михайлович вновь оказался на посту министра и активно включился в осуществление курса на ослабление международной напряженности. В результате интенсивной дипломатической переписки, в феврале 1954 г., впервые через много лет, состоялась конференция с участием министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции по германскому и австрийскому вопросам.

В августе 1957 г. В.М.Молотов был назначен послом СССР в Монгольскую Народную Республику. Спустя три года, Совет Министров СССР утвердил его на посту Постоянного представителя при Международном агентстве по атомной энергии в Вене. Работы было много. Вячеслав Михайлович активно участвовал в работе Генеральной конференции МАГАТЭ, ее комитетов.

Будучи пенсионером, вел активный образ жизни, работал дома или в библиотеке. Скончался 8 ноября 1986 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Выдержка и твердость в отстаивании интересов страны снискали Вячеславу Михайловичу авторитет сдержанного, уверенного и компетентного министра иностранных дел, умело и настойчиво защищавшего внешнеполитические интересы своего государства. Говоря о В.М.Молотове, английский премьер-министр У.Черчилль отмечал, что он обладал выдающимися способностями и беспощадным хладнокровием. Его проницательные глаза, словесная ловкость и невозмутимость, «его улыбка, дышавшая сибирским холодом, его часто мудрые слова, его любезные манеры делали из него идеального выразителя советской политики в мировой ситуации, грозившей смертельной опасностью».